침묵을 깨고 반세기만에 터져나온 그녀들의 외침으로 새롭게 쓰는 역사

“전쟁과 여성 인권 이슈에 관한 사회적 논의의 활성화”

일본군‘위안부’문제연구소 방문을 환영합니다.

일본군‘위안부’문제연구소 방문을 환영합니다.

저희 일본군‘위안부’문제연구소(이하 연구소로 약칭함)는 일본군‘위안부’문제를 전문적으로 다루는 정부 산하 유일의 기관으로, 지난 2018년 연구소 출범의 준비 과정을 거친 후 2021년부터 본격적인 활동에 돌입했습니다.

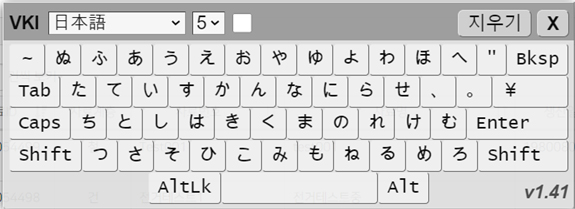

연구소가 수행하는 업무는 일본군‘위안부’문제 관련 자료의 조사, 수집 및 연구를 시작으로, 아카이브814를 통한 사료 제공, 문헌·영상·사진 등 자료센터 운영, 웹진 ‘결’ 발간, 국내외 학술대회 개최, 민간단체 교류활동 지원, 피해자 맞춤형 지원 등 다방면에 걸쳐 있습니다.

연구소가 지향하는 목표는 인류역사상 유례를 보기 힘든 일제 전시 성노예 제도를 돌이켜보며, 인권유린에 고통받았던 피해자의 존엄과 명예를 회복하고 그 역사적 사실을 올바르게 기억하고 계승하는 일입니다.

아직도 지구촌 곳곳에서는 불행하게도 전쟁과 내란을 틈타 여성 성폭력이 일상처럼 반복되고 있습니다.

연구소는 일제가 저지른 야만적인 전시 여성 성폭력을 직시하면서, 한편에서는 전시 여성 성폭력 근절과 여성인권 회복, 국제 공조 확산에 기여하기 위한 연구와 활동을 멈추지 않겠습니다. 국민 여러분의 지속적인 관심과 협조를 당부 말씀 드립니다. 감사합니다.